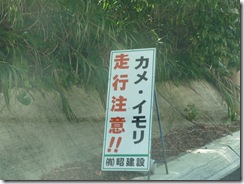

ń┤ģĶæēŃü½Ńü»ŃüŠŃüĀµŚ®ŃüäŃü«Ńü¦ŃĆüŃüĪŃéćŃüŻŃü©ŃüŚŃü¤ń¦ŗŃéƵä¤ŃüśŃü½ń¦ŗŃü«ķ½śÕĤŃéÆŃüŠŃéÅŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

ķØÆÕ▒▒ķ½śÕĤŃü©µøĮńłŠķ½śÕĤŃü¦ŃüÖŃĆé

R24ŃéÆÕŹŚõĖŗŃüŚŃĆüµ£©µ┤źŃüŗŃéēR163Ńü¦µØ▒ŃüĖÕÉæŃüŗŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõ╝ŖĶ│ĆõĖŖķćÄŃüŗŃéēR422Ńü¦R165ŃüŠŃü¦ĶĪīŃüÅŃü©ŃĆüķØÆÕ▒▒ķ½śÕĤŃü«ÕģźŃéŖÕÅŻŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

ÕēŹµŚźŃü«Õż®µ░Śõ║łÕĀ▒Ńü¦Ńü»µÖ┤ŃéīŃéŗŃü©Ķ©ĆŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü½ŃĆüµøćŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

ńĄÉµ¦ŗÕ»ÆŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéµ£Ø9µÖéŃüÅŃéēŃüäŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüŠŃüĀŃüéŃüŠŃéŖõ║║ŃüīŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆé

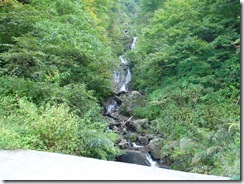

ŃüŠŃééŃü¬ŃüÅķó©Ķ╗ŖńŠżŃüīĶ”ŗŃüłŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

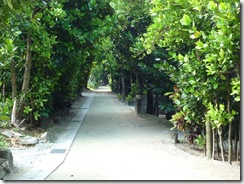

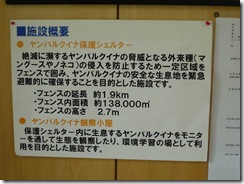

õĖĆńĢ¬ÕźźŃüŠŃü¦ĶĪīŃüÅŃü©ŃĆüĶł¬ń®║Ķć¬ĶĪøķÜŖŃü«Ńā¼Ńā╝ŃāĆŃā╝Õ¤║Õ£░ŃüĮŃüäŃééŃü«ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

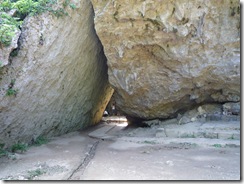

ķó©Ķ╗ŖŃü«õĖŗŃü½ĶĪīŃüÅŃü©ŃĆüŃā¢Ńā╝Ńā│Ńü©ŃüäŃüåķ¤│ŃüīŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

õ╝ŖÕŗóµ╣ŠŃüīĶ”ŗŃüłŃüŠŃüÖŃĆé

µÜ¢ŃüŗŃüäŃü©ŃüŹŃü½µØźŃü¤Ńü╗ŃüåŃüīĶē»ŃüĢŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé

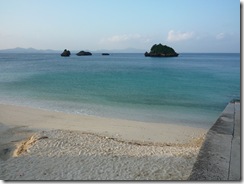

µ¼ĪŃüīµ£¼ÕæĮŃĆüµøĮńłŠķ½śÕĤŃü¦ŃüÖŃĆéń¦ŗŃü½Ńü¬ŃéŗŃü©õĖĆķØóŃü«Ńé╣Ńé╣ŃéŁŃü«ÕĤŃü½Ńü¬ŃéŗŃü«ŃüīÕÉŹńē®ŃéēŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé

µ£ĆÕłØŃĆüÕÉŹÕ╝ĄŃüŗŃéēĶĪīŃüōŃüåŃü©µĆØŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕÉŹÕ╝ĄŃüŗŃéēµøĮńłŠķ½śÕĤŃüĖÕÉæŃüŗŃüåń£īķüōŃüīķĆÜĶĪīµŁóŃéüŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗Ģµ¢╣ŃüīŃü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃĆüR368-R369Ńü¦µØ▒Õü┤ŃüŗŃéēÕø×ŃéŖĶŠ╝ŃéĆŃüōŃü©Ńü½ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

R368Ńü»µĢ┤ÕéÖŃüĢŃéīŃü¤Ńü©ŃüōŃéŹŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆüńŗŁŃüäŃü©ŃüōŃéŹŃüīÕżÜŃüŗŃüŻŃü¤Ńü¦ŃüÖŃĆé

ķüōŃü«ķ¦ģ õ╝ŖÕŗóµ£¼ĶĪŚķüōÕŠĪµØ¢

ķćÄĶÅ£ŃüīŃüäŃüŻŃü▒ŃüäÕŻ▓ŃüŻŃü”ŃüéŃéŖŃĆüÕ«ēŃüŗŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃü╗ŃüåŃéīŃéōĶŹēŃĆüŃāüŃā│Ńé▓Ńā│ĶÅ£ŃĆüķćÄńö¤Ńü«ŃāŖŃāĪŃé┐Ńé▒ŃéÆĶ▓ĘŃüŻŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃéĄŃéżŃāēŃé▒Ńā╝Ńé╣ŃüīķćŹÕ«ØŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

µøĮńłŠķ½śÕĤŃü«ÕģźŃéŖÕÅŻŃü½ńØĆŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéń¦ŗŃü»õ║żķĆÜķćÅŃüīÕżÜŃüäŃü«Ńü¦ŃĆüõĖƵ¢╣ķĆÜĶĪīŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃéŗŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé

ńĄÉµ¦ŗµĆźŃü¬ÕØéŃéÆńÖ╗ŃüŻŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé

ķ¦ÉĶ╗ŖÕĀ┤Ńü½ńØĆŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé4Ķ╝¬Ńü»600ÕååŃü¦ŃüÖŃüīŃĆü2Ķ╝¬Ńü»100ÕååŃü¦ŃüÖŃü┐ŃüŠŃüÖŃĆé

Ńé╣Ńé╣ŃéŁŃü«ÕĤŃüĖÕÉæŃüŗŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

ŃüōŃéōŃü¬Ńü©ŃüōŃéŹŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé

Ńü┐ŃéōŃü¬õĖŖŃüĖńÖ╗ŃéŗŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéŃéÅŃü¤ŃüŚŃééĶĪīŃüŻŃü”Ńü┐ŃüŠŃüÖŃĆé

õĖŖŃü½ńØĆŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

Õ░ŠµĀ╣õ╝ØŃüäŃü½ŃüäŃéŹŃüäŃéŹĶĪīŃüæŃéŗŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéµÖ«ķĆÜŃü»õ║ĆÕ▒▒ŃüĖÕÉæŃüŗŃüåŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüÕĆČńĢÖÕ░ŖÕ▒▒Ńü©ŃüäŃüåŃü«ŃüīõĖĆńĢ¬ķ½śŃüäŃéēŃüŚŃüÅŃĆüµ░ŚŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆéŃüŠŃüÜŃü»ŃüØŃüĪŃéēŃü«µ¢╣Ńü½ŃüéŃéŗŃĆüõ║īµ£¼Ńā£ŃéĮŃü©ŃüäŃüåŃü©ŃüōŃéŹŃüŠŃü¦ĶĪīŃüŻŃü”ĶĆāŃüłŃéŗŃüōŃü©Ńü½ŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé

ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅŃü»ŃĆüŃüōŃéōŃü¬ķ¢ŗŃüæŃü¤Õ░ŠµĀ╣õ╝ØŃüäŃéÆķĆ▓Ńü┐ŃüŠŃüÖŃĆé

ķ¢ŗŃüæŃü¤Ńü©ŃüōŃéŹŃüīńĄéŃéÅŃéŖŃĆüµÖ«ķĆÜŃü«ńÖ╗Õ▒▒ķüōŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

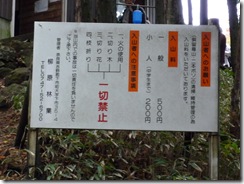

ŃüōŃüōŃüŗŃéēÕģłŃüŠŃü¦µØźŃéŗõ║║Ńü»ŃüéŃüŠŃéŖŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆéÕģ©õĮōŃü«’╝æ’╝Å’╝ĢŃüÅŃéēŃüäŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗŃĆé

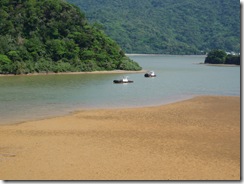

µī»ŃéŖĶ┐öŃéŗŃü©ŃĆüõ║ĆÕ▒▒ŃüīõĮÄŃüÅĶ”ŗŃüłŃüŠŃüÖŃĆéõĖĆńĢ¬ÕÅ│Ńü«Ńü©ŃüīŃüŻŃü¤ŃéäŃüżŃü¦ŃüÖŃĆé

ńÖ╗Õ▒▒ķüōŃü»ŃĆüŃüōŃéōŃü¬ŃüĀŃüŻŃü¤ŃéŖŃĆü

ŃüōŃéōŃü¬Õ▓®ŃéÆõ╣ŚŃéŖĶČŖŃüłŃü¤ŃéŖŃĆé

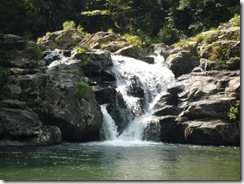

õĮĢŃüŗĶ”ŗŃüłŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

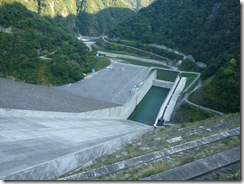

ÕģźÕ▒▒µ¢Ö500ÕååŃüŗŃüŗŃéŗŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé

ÕģźÕ▒▒µ¢ÖŃéƵēĢŃüŻŃü”ķĆÜŃéŗŃü©ŃĆüŃüØŃüōŃüīõ║īµ£¼Ńā£ŃéĮŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéõ║īµ£¼Ńā£ŃéĮŃü©ŃüäŃüåŃü«ŃééÕ▒▒Ńü«ÕÉŹÕēŹŃéēŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéõ║īµ£¼Ńü«µ£©Ńüīńø«ÕŹ░Ńü©ŃüŚŃü”ń½ŗŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńüīńö▒µØźŃéēŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆé

ŃéżŃā»ŃéĘŃü«ÕÅŻŃü©ŃüäŃüåŃü«ŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

ŃüØŃüōŃü»ŃĆüµ¢ŁÕ┤¢Ńü«Õ▓®Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéµ£©Ńüīńö¤ŃüłŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü¦ŃéłŃüÅŃéÅŃüŗŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃüīŃĆüµ£©ŃüīŃü¬ŃüäŃü©µ¢ŁÕ┤¢ńĄČÕŻüŃü¦ĶČ│ŃüīŃüÖŃüÅŃü┐ŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé

ŃéłŃüÅĶ”ŗŃéŗŃü©ŃĆüŃüōŃüōŃüĖµØźŃéŗķüōŃééŃĆüÕĘ”ÕÅ│Ńüīµ¢ŁÕ┤¢ńĄČÕŻüŃü¦ŃüÖŃĆé

ĶéØÕ┐āŃü«ÕĆČńĢÖÕ░ŖÕ▒▒Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüōŃéīŌåōŃü¦ŃüÖŃĆéŃüäŃüŻŃü¤Ńéō100mŃü╗Ńü®õĖŗŃéŖŃü”ŃĆüŃüØŃüōŃüŗŃéēŃüŠŃü¤ńÖ╗ŃéŗŃéłŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé

ŃüōŃü«ŃüŠŃüŠÕĖ░ŃéŹŃüåŃüŗŃü©ŃééµĆØŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕģźÕ▒▒µ¢ÖŃéƵēĢŃüŻŃü”µĢ░ÕŹüŃāĪŃā╝ŃāłŃā½Ńü¦µł╗ŃéŗŃü«ŃééµéöŃüŚŃüäŃü«Ńü¦ĶĪīŃüÅŃüōŃü©Ńü½ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

µĆźŃü¬Ńü©ŃüōŃéŹŃü©ŃüŗŃĆüµ╗æŃéŖŃéäŃüÖŃüäŃü©ŃüōŃéŹŃü©ŃüŗŃüéŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

4õ║║õ╗źõĖŖŃü«ÕøŻõĮōŃü¦µØźŃü”ŃüäŃéŗõ║║ŃüīÕżÜŃüŗŃüŻŃü¤Ńü¦ŃüÖŃĆé

ŃéłŃüåŃéäŃüÅńØĆŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéŃü┐Ńü¬ŃüĢŃéōŃüŖÕ╝üÕĮōŃéÆķŻ¤Ńü╣Ńü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéõĮĢŃüŗµīüŃüŻŃü”ŃüÅŃéīŃü░Ķē»ŃüŗŃüŻŃü¤’╝Ä’╝Ä’╝Ä

Ńü┐ŃéōŃü¬Ńü«µ¦śÕŁÉŃéÆĶ”ŗŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃĆüŃü┐ŃéōŃü¬ŃüØŃéīŃü¬ŃéŖŃü«ńÖ╗Õ▒▒Ńü«ĶŻģÕéÖŃü¦ŃüŹŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆéŃā®ŃéżŃāćŃéŻŃā│Ńé░Ńā¢Ńā╝ŃāäŃü¦ŃĆüµ░┤ÕłåŃééµīüŃü¤ŃüÜŃü½ŃĆüŃü¬ŃéüŃü¤ĶŻģÕéÖŃü¦µØźŃü”ŃüäŃéŗŃü«Ńü»ŃéÅŃü¤ŃüŚŃüĀŃüæŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆéµ£ĆÕłØŃü»ńÖ╗ŃéŗŃüżŃééŃéŖŃü®ŃüōŃéŹŃüŗŃĆüŃüōŃéōŃü¬Õ▒▒ŃüīŃüéŃéŗŃüōŃü©Ńééń¤źŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüŗŃéēŃüŁ’╝Ä’╝Ä’╝Ä

ŃüōŃü«Õ▒▒Ńü»ŃĆüŃüéŃüŠŃéŖÕ▒Ģµ£øŃü»ŃéłŃüÅŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé

ŃüōŃéīŌåōŃüīŃĆüķĆÜŃüŻŃü”ŃüŹŃü¤õ║īµ£¼Ńā£ŃéĮŃĆé

ŃüŚŃü░ŃéēŃüÅõ╝æŃéōŃü¦ŃĆüÕÉīŃüśķüōŃéƵł╗ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

µĖŗµ╗×ŃééŃüéŃüŻŃü¤ŃĆé

ŃüéŃü©Ńü»ÕĖ░ŃéŗŃüĀŃüæŃü©µĆØŃüäŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüŠŃüĀŃüŖµś╝ŃéÆķŻ¤Ńü╣Ńü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆéń¦ŗŃü¬Ńü«Ńü¦ŃüŹŃü«ŃüōŃéÆķŻ¤Ńü╣Ńü½ĶĪīŃüÅŃüōŃü©Ńü½ŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

R369Ńü«ķĆöõĖŁŃüŗŃéēń£īķüōŃü¦R166ŃüĖµŖ£ŃüæŃüŠŃüÖŃĆéńĄÉµ¦ŗŃü¬ķÖ║ķüōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé

R166ŃéÆÕ«ćķÖĆŃü«µ¢╣ŃüĖķĆ▓ŃéĆŃü©ŃĆüŃüōŃéōŃü¬ń£ŗµØ┐Ńü½Õć║õ╝ÜŃüäŃüŠŃüÖŃĆé

ŃüōŃü«µĪłÕåģŃü½ÕŠōŃüŻŃü”ŃüäŃüÅŃü©ŃĆüŃüŹŃü«ŃüōŃü«ķż©Ńü©ŃüäŃüåŃüŖÕ║ŚŃüīŃüéŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé

ŃüŹŃü«ŃüōŃü«µĀĮÕ¤╣µ¢ĮĶ©ŁŃü½õĮĄĶ©ŁŃüĢŃéīŃü¤ķŻ¤ÕĀéŃü¦ŃĆüÕÅ│Ńü½Õ░æŃüŚĶ”ŗŃüłŃéŗŃü«ŃüīŃüŹŃü«ŃüōŃü«Ķ▓®ÕŻ▓µēĆŃü¦ŃüÖŃĆé

ŃüŹŃü«ŃüōŃüöķŻ»Õ«ÜķŻ¤Ńü©ŃĆüÕģłÕ«óŃü«Ńü▓Ńü©Ńü½Ķ¢”ŃéüŃéēŃéīŃü”ŃüéŃüŠŃüöŃü«ÕĪ®ńä╝ŃüŹŃéÆķĀ╝Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéµ│©µ¢ćŃüŚŃü”ŃüŗŃéēŃĆüÕģłķĆ▒ŃééŃüéŃüŠŃüöŃéÆķŻ¤Ńü╣Ńü¤ŃüōŃü©Ńü½µ░ŚŃüīŃüżŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

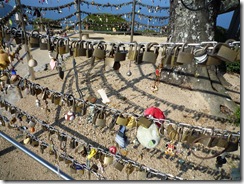

ŃüżŃüäµ£ĆĶ┐æŃĆüķøæĶ¬īŃü½ń┤╣õ╗ŗŃüĢŃéīŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃĆüĶŗźŃüäõ║║Ńü«Õ«óŃüīÕóŚŃüłŃü¤ŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆéŃüØŃü«ķøæĶ¬īŃéÆĶ”ŗŃéŗŃü©ŃĆüŃüŚŃüäŃü¤ŃüæŃü«Õł║Ķ║½ŃéÆŃüŖÕŗ¦ŃéüŃü©ŃüŚŃü”Ķ╝ēŃüŻŃü”ŃüäŃü¤Ńü«Ńü¦ŃĆüŃüØŃéīŃééķĀ╝ŃéōŃü¦Ńü┐ŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

ŃüŹŃü«ŃüōŃüöķŻ»Õ«ÜķŻ¤ŃĆé’╝łŃüŹŃü«ŃüōŃüöķŻ»Ńü©ŃĆüŃüŹŃü«Ńüōµ▒üŃĆüÕż¦µĀ╣ŃééŃüĪŃĆüŃüŚŃéüŃüśķģóŃü«ńē®ŃĆüŃüŹŃü«ŃüōõĮāńģ«’╝ē

ŃüéŃüŠŃüöÕĪ®ńä╝ŃüŹ

ŃüäŃüæŃüÖŃüŗŃéēÕć║ŃüŚŃü”ńä╝ŃüäŃü”ŃüÅŃéīŃüŠŃüÖŃĆé

ŃüŚŃüäŃü¤ŃüæÕł║Ķ║½ŃĆéŃüŚŃéćŃüåŃüīŃüŚŃéćŃüåŃéåŃü¦ķŻ¤Ńü╣ŃüŠŃüÖŃĆéŃü©ŃüŻŃü”ŃüŗŃéē3µÖéķ¢ōõ╗źÕåģŃü¦Ńü¬ŃüäŃü©ŃāĆŃāĪŃü¬Ńü«ŃüĀŃüØŃüåŃü¦ŃüÖŃĆé

ŃüōŃüōŃüŗŃéēŃĆüķüōŃü«ķ¦ģ Õ«ćķÖĆĶĘ»Õż¦Õ«ćķÖĆŃü½Õ»äŃéŖŃĆüŃüØŃü«ŃüéŃü©ķüōŃü«ķ¦ģ Õ«ćķÖĆĶĘ»Õ«żńö¤Ńü¦Ńé╣Ńé┐Ńā│ŃāŚŃéƵŖ╝ŃüŚŃĆüķüōŃü«ķ¦ģ ķćØTRSŃüĖÕ»äŃüŻŃü”ÕĖ░ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

Ķ┐æńĢ┐ķüōŃü«ķ¦ģŃé╣Ńé┐Ńā│ŃāŚŃā®Ńā¬Ńā╝Ńü¦Ńü»ŃĆüõ╗ŖÕ╣┤ŃüŗŃéēŃéĘŃā╝Ńé»Ńā¼ŃāāŃāłŃé╣Ńé┐Ńā│ŃāŚŃü©ŃüäŃüåŃü«Ńüīńö©µäÅŃüĢŃéīŃü”ŃüŖŃéŖŃĆüŃüĀŃüäŃü¤ŃüäõĖĆķĆ▒ķ¢ōÕ橵£¤Ńü¦ń¦╗ÕŗĢŃüÖŃéŗŃéēŃüŚŃüäŃü¦ŃüÖŃĆéŃüōŃü«Ńü¤ŃéüŃĆüķüōŃü«ķ¦ģŃüīŃüéŃéŗŃü¤Ńü│Ńü½Õ»äŃéŗŃü«Ńü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃüŠŃüĀÕć║õ╝ÜŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆ鵫ŗÕ┐ĄŃĆé

ķüōŃü«ķ¦ģ Õ«ćķÖĆĶĘ»Õ«żńö¤

ķüōŃü«ķ¦ģ ķćØTRS

ŃüØŃéŹŃüØŃéŹÕżĢµÜ«ŃéīŃü½Ńü»Õ»ÆŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéõ╗ŖµŚźŃééŃé░Ńā¬ŃāāŃāŚŃāÆŃā╝Ńé┐Ńā╝Ńüīń©╝ÕāŹŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé

ŃüéŃü©Ńü»ń┤ģĶæēŃāäŃā╝Ńā¬Ńā│Ńé░Ńü¦õ╗ŖŃéĘŃā╝Ńé║Ńā│ńĄéŃéÅŃéŖŃü¦ŃüŚŃéćŃüåŃüŗ’╝Ä’╝Ä’╝Ä